CATEGORY:夜眼鏡 狙撃銃

2018年05月04日

PVS-22 Universal Night Sight(UNS)

PVS22 Universal Night Sight(UNS)

狙撃用夜眼鏡(夜筒)

一般に、ナイトビジョン機器の主流はヘッドマウント方式だ。

カービンで撃ち合うならヘッドマウントNVとIRレーザーがあれば事足りる。

翻って夜間の狙撃・・・となるとこの種の機器が必要になる。

通常のスコープ(Day scope)の前部に搭載し、イメージ管越しのサイトピクチャーを射手に提供するクリップオン式と呼ばれるもの

現用スナイパーライフルのアクセサリーとしては欠かせないと思います

また倍率付きスコープに対応する性質を生かしてスポッティングスコープにも取り付け可能だ

我が家のEBRくん、カッコいいです

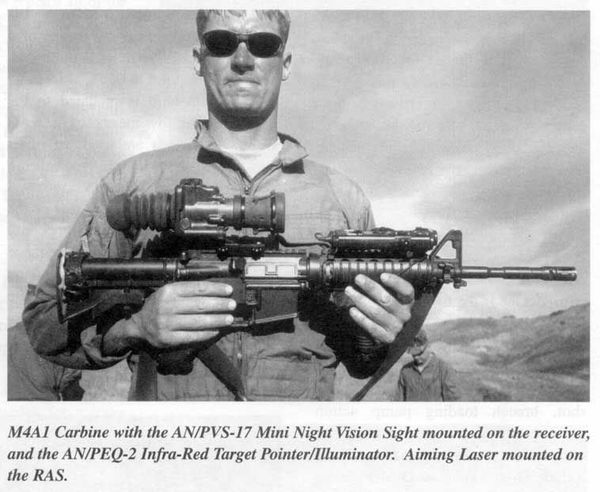

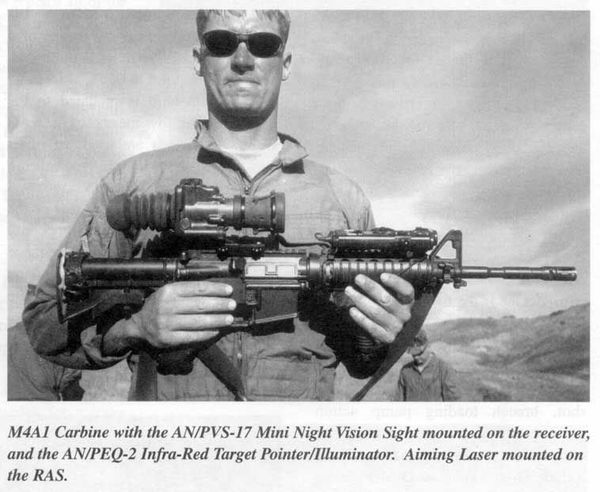

ナイトビジョンウェポンサイトと言えば、PVS17や往年のPVS2がそうであるように、デイスコープと入れ替える形でナイトビジョンそのものに照準器としての機能を持たせたものもある。

そういったNVには、ウェポンマウント、ウィンテージエレベーション調整機能、レティクルの発光機能が備わっている。

しかしゼロインを行うためには昼間用のサイトを取り外さなければならず、夜が明けたらまたナイトビジョンを取り外すことになる。

もしくは夜戦専用のセットアップでライフルを構築しなければならないなど運用面で融通が利かない。

PVS10のように、デイスコープと暗視スコープのハイブリッドタイプもある。

これは特殊な光学系を用いて、スイッチ一つでデイスコープが暗視スコープに切り替わるというもの。

欠点としては暗視機能を使わない昼間においても常に重くかさばり、そもそもデイスコープとしての性能が今一つだったようだ。

前部クリップオン式はデイスコープのセッティングはそのままに、夜間戦闘に対応した暗視機能を付与することができるもので、柔軟な運用が可能になるメリットがあり、軍や法執行機関におけるウェポンマウント式NVの主流である。

こんなにゴツイが倍率は等倍、倍率自体はヘッドマウント式と変わらない。

(スコープと高さがずれていても、結構問題なく見えます。)

ちなみにクリップオン式の過渡期の製品として、SIMRAD KN252FやPVS9といった二階建て方式がある。

文字通りデイスコープの上部に搭載し、内部で像を反射させてスコープの対物レンズに投射する。

現在のスナイパーライフルのようにスコープ前部にレールを装備するのが一般的ではなかった時代のもので、利点はピカティニーレールスロットを必要としないことと、デイスコープをそのまま使用できること

欠点は本体は上部に張り出すこと、専用のマウントリングを要すること、構造上数MOAのPOIシフトが起こることである。

クリップオン式NVの難しいところは、着弾のズレを抑えることである。

暗視装置には管のコリメーションという概念があり、実際の景色と暗視装置が映し出す景色には微妙な視差がある。

これが問題になるのは双眼式NVのように完全に二つの管が平行になっていなければいけない場合や、単眼式のように裸眼と併用される場合などだが、

クリップオン式は(予めゼロインした)デイスコープに暗視映像を投影する関係でこのコリメーションの正確さの要求がよりシビアであり、コリメーションのズレが即着弾のズレ(POA/POIシフト)に繋がる。

PVS22はメーカー出荷状態で1/2MOA以下の誤差に調整されて出荷されるが、某ATN社のクリップオン式はこの辺の評判がよろしくないらしい

クリップオン夜筒は光学系もまた特殊である。

暗視増幅管のフォスファースクリーンは、一種のアナログ式ディスプレイであり、管一個当たりの解像度には限界がある。

それを後段のスコープで拡大して見るので、感覚的にはデジタルズームに近い。

PVS14等でそれをやると、実用に足るのはせいぜい2倍率くらいまで、それ以降はどんどん像がつぶれていき実用的ではないし、コリメーション調整が厳密でないので着弾のズレも大きくなる。

また光学ズーム的な発想で倍率付きの暗視映像を投影してしまってはエレベーションウィンテージの調整量に狂いが生じレティクルの測距機能も損なってしまうため現実的ではない。

あくまで等倍でありながら有限な解像度をズームスコープ用に増強しなければいけない。

ここでミソになるのが「視野=FOV」である

現状、米国製の凡そあらゆるヘッドマウント対応ナイトビジョンの視野は40°である。

これは等倍視野で活動する際、解像度とのバランスを加味した結果この辺りに落ち着いたものと思う

確かに昼間より幾分視野は狭まるが、中心視野の解像度は十分に確保されるし、周辺視野もある程度使える。

一方クリップオン式ナイトビジョンの視野はそれよりもはるかに狭い13°以下である。

スクリーンの解像度が有限とは言ってもこれだけ視野を狭めれば、その分1°当たりの解像度が「凝縮」され、結果としてスコープで覗いても適正倍率以内ならズームに適応するという事になる。

そして視野は狭ければ狭いほど高倍率のズームに適応することになり、例を挙げれば中倍率用のPVS22や24で13°、高倍率用のPVS27や30で9°となる。

ついでに言えば肉眼で見るためのPVS14や18ではスコープの光学系とは視度が合わないためレティクルと景色両方にピントを合わせるために限界いっぱいまでディオプターを回す必要があるが、クリップオン式では初めからスコープに適応するアイピースを持つために、調整は不要。

(その代わり、肉眼で覗いてもボヤけてよく見えないが)

暗視管は第三世代、PVS14と同じMX11769UVタイプを一本使用しマニュアルゲインコントロールが可能。

管の銘柄はちょっと分解する勇気がないのでわからないが・・・まあオートゲートのモスキート音がするので製造年としては少なくともOmni6以降の管だろうと思います。

バッテリーは単三電池2個使用。

このバッテリーキャップがプラ製なのだが、端子に結構な圧のスプリングがかかっているのでバッテリーを収めるときはギッチギチの閉まり具合。

にも拘らず力のかかりそうなヒンジは厚みが薄く、ロッキング方式もちょっと微妙。

割と頼りなくて泣けてくるが・・・最悪壊れても今なら3Dプリンターとかで複製できそうなのが救い。

マウントはARMS製のものがくっついてきたが、開け閉めしにくいのでSurefire M93マウントに交換済み。

もともとのARMSマウントもSurefire用の物が流用されているのでM93もポン付可能。

等倍での使用を前提としたヘッドマウント式と違い、夜間に倍率をかけて使うためにレンズの明るさは非常に重要な要素になる。

暗視装置越しと言えど供給されるゲインはせいぜい夕方レベルなので、倍率を上げれば上げるほど像はどんどん暗くなっていく。

対物レンズは68mm、ロマンあふれるミラーレンズを装備。

競合すると思われがちなPVS24との主な違いはレンズ径で、24は対物径56mである。

24はレンズの明るさを犠牲に比較的軽量コンパクトで、スペクターDRやACOG等視野の広いカービン用プリズムスコープとの併用を前提とした設計。

22は24よりもレンズの明るさを重視して高倍率寄りのセッティングになっている。

海外フォーラムでナイトビジョンのディーラーが言うには「22のスイートスポットは6倍から10倍、24のスイートスポットは4倍から6倍」だそうだ。

むろん、明るさや分解能は増幅管性能にも影響されるので一概に言えないが・・・・あくまで同じ管を使った場合の話である。

まあ上図のように22、24、30が混在した写真もあるので、言うほど厳密な使い分けはされていないのかもしれない。

やはりiPhoneカメラで像を映すのは難しい

実際レンジで使ってみた感じはどうかというと、スコープの性能にもよるが、やはり13°ギリギリの倍率(4倍くらい)が一番見かけ上の解像度が高く、明るく映る。(明るすぎる場合はマニュアルゲインで下げればいい)

6~7倍でもまだまだ綺麗に見えるが、ナイトビジョン越しとはいえ入射する光は夕方レベルまで落ちているので倍率を上げるとどんどん暗くなっていき、10倍くらいまで上げるメリットはあまりない気がする。

また1kg近い重量を銃の最前部に取り付けるため、めちゃくちゃ重く射撃時は基本的に依託射撃専用になる。

サバゲーでの実用性は一切ない

PVS22自体は、民生ライフルにも良く乗っていて、223口径や308口径程度の中距離射程を想定しているのでSPRスタイルやRecceスタイルのARや308AR、ボルトアクション等々幅広く使えるし、実際何に付けても大体似合う。

とはいえ、現在のスナイパー用スコープは高倍率比化が進み、3~5倍から25~27倍程度までをカバーするものが多い。

(20倍以上は昼間陽炎のチェックとかに使うだけとも聞きます)

PVS22は3倍から10倍程度まででの倍率を視野に設計されているし、倍率も4倍程度まで上げれば視野も9°くらいになるのでそれ以下の倍率で使わないなら27や30の方が良いと思う

軍では338ラプアや300wmへの更新が進み長射程化の波もあるので、より高倍率に対応したPVS27や30への訴求力が高まるのも頷ける。

狙撃用夜眼鏡(夜筒)

一般に、ナイトビジョン機器の主流はヘッドマウント方式だ。

カービンで撃ち合うならヘッドマウントNVとIRレーザーがあれば事足りる。

翻って夜間の狙撃・・・となるとこの種の機器が必要になる。

通常のスコープ(Day scope)の前部に搭載し、イメージ管越しのサイトピクチャーを射手に提供するクリップオン式と呼ばれるもの

現用スナイパーライフルのアクセサリーとしては欠かせないと思います

また倍率付きスコープに対応する性質を生かしてスポッティングスコープにも取り付け可能だ

我が家のEBRくん、カッコいいです

ナイトビジョンウェポンサイトと言えば、PVS17や往年のPVS2がそうであるように、デイスコープと入れ替える形でナイトビジョンそのものに照準器としての機能を持たせたものもある。

そういったNVには、ウェポンマウント、ウィンテージエレベーション調整機能、レティクルの発光機能が備わっている。

しかしゼロインを行うためには昼間用のサイトを取り外さなければならず、夜が明けたらまたナイトビジョンを取り外すことになる。

もしくは夜戦専用のセットアップでライフルを構築しなければならないなど運用面で融通が利かない。

PVS10のように、デイスコープと暗視スコープのハイブリッドタイプもある。

これは特殊な光学系を用いて、スイッチ一つでデイスコープが暗視スコープに切り替わるというもの。

欠点としては暗視機能を使わない昼間においても常に重くかさばり、そもそもデイスコープとしての性能が今一つだったようだ。

前部クリップオン式はデイスコープのセッティングはそのままに、夜間戦闘に対応した暗視機能を付与することができるもので、柔軟な運用が可能になるメリットがあり、軍や法執行機関におけるウェポンマウント式NVの主流である。

こんなにゴツイが倍率は等倍、倍率自体はヘッドマウント式と変わらない。

(スコープと高さがずれていても、結構問題なく見えます。)

ちなみにクリップオン式の過渡期の製品として、SIMRAD KN252FやPVS9といった二階建て方式がある。

文字通りデイスコープの上部に搭載し、内部で像を反射させてスコープの対物レンズに投射する。

現在のスナイパーライフルのようにスコープ前部にレールを装備するのが一般的ではなかった時代のもので、利点はピカティニーレールスロットを必要としないことと、デイスコープをそのまま使用できること

欠点は本体は上部に張り出すこと、専用のマウントリングを要すること、構造上数MOAのPOIシフトが起こることである。

クリップオン式NVの難しいところは、着弾のズレを抑えることである。

暗視装置には管のコリメーションという概念があり、実際の景色と暗視装置が映し出す景色には微妙な視差がある。

これが問題になるのは双眼式NVのように完全に二つの管が平行になっていなければいけない場合や、単眼式のように裸眼と併用される場合などだが、

クリップオン式は(予めゼロインした)デイスコープに暗視映像を投影する関係でこのコリメーションの正確さの要求がよりシビアであり、コリメーションのズレが即着弾のズレ(POA/POIシフト)に繋がる。

PVS22はメーカー出荷状態で1/2MOA以下の誤差に調整されて出荷されるが、某ATN社のクリップオン式はこの辺の評判がよろしくないらしい

クリップオン夜筒は光学系もまた特殊である。

暗視増幅管のフォスファースクリーンは、一種のアナログ式ディスプレイであり、管一個当たりの解像度には限界がある。

それを後段のスコープで拡大して見るので、感覚的にはデジタルズームに近い。

PVS14等でそれをやると、実用に足るのはせいぜい2倍率くらいまで、それ以降はどんどん像がつぶれていき実用的ではないし、コリメーション調整が厳密でないので着弾のズレも大きくなる。

また光学ズーム的な発想で倍率付きの暗視映像を投影してしまってはエレベーションウィンテージの調整量に狂いが生じレティクルの測距機能も損なってしまうため現実的ではない。

あくまで等倍でありながら有限な解像度をズームスコープ用に増強しなければいけない。

ここでミソになるのが「視野=FOV」である

現状、米国製の凡そあらゆるヘッドマウント対応ナイトビジョンの視野は40°である。

これは等倍視野で活動する際、解像度とのバランスを加味した結果この辺りに落ち着いたものと思う

確かに昼間より幾分視野は狭まるが、中心視野の解像度は十分に確保されるし、周辺視野もある程度使える。

一方クリップオン式ナイトビジョンの視野はそれよりもはるかに狭い13°以下である。

スクリーンの解像度が有限とは言ってもこれだけ視野を狭めれば、その分1°当たりの解像度が「凝縮」され、結果としてスコープで覗いても適正倍率以内ならズームに適応するという事になる。

そして視野は狭ければ狭いほど高倍率のズームに適応することになり、例を挙げれば中倍率用のPVS22や24で13°、高倍率用のPVS27や30で9°となる。

ついでに言えば肉眼で見るためのPVS14や18ではスコープの光学系とは視度が合わないためレティクルと景色両方にピントを合わせるために限界いっぱいまでディオプターを回す必要があるが、クリップオン式では初めからスコープに適応するアイピースを持つために、調整は不要。

(その代わり、肉眼で覗いてもボヤけてよく見えないが)

暗視管は第三世代、PVS14と同じMX11769UVタイプを一本使用しマニュアルゲインコントロールが可能。

管の銘柄はちょっと分解する勇気がないのでわからないが・・・まあオートゲートのモスキート音がするので製造年としては少なくともOmni6以降の管だろうと思います。

バッテリーは単三電池2個使用。

このバッテリーキャップがプラ製なのだが、端子に結構な圧のスプリングがかかっているのでバッテリーを収めるときはギッチギチの閉まり具合。

にも拘らず力のかかりそうなヒンジは厚みが薄く、ロッキング方式もちょっと微妙。

割と頼りなくて泣けてくるが・・・最悪壊れても今なら3Dプリンターとかで複製できそうなのが救い。

マウントはARMS製のものがくっついてきたが、開け閉めしにくいのでSurefire M93マウントに交換済み。

もともとのARMSマウントもSurefire用の物が流用されているのでM93もポン付可能。

等倍での使用を前提としたヘッドマウント式と違い、夜間に倍率をかけて使うためにレンズの明るさは非常に重要な要素になる。

暗視装置越しと言えど供給されるゲインはせいぜい夕方レベルなので、倍率を上げれば上げるほど像はどんどん暗くなっていく。

対物レンズは68mm、ロマンあふれるミラーレンズを装備。

競合すると思われがちなPVS24との主な違いはレンズ径で、24は対物径56mである。

24はレンズの明るさを犠牲に比較的軽量コンパクトで、スペクターDRやACOG等視野の広いカービン用プリズムスコープとの併用を前提とした設計。

22は24よりもレンズの明るさを重視して高倍率寄りのセッティングになっている。

海外フォーラムでナイトビジョンのディーラーが言うには「22のスイートスポットは6倍から10倍、24のスイートスポットは4倍から6倍」だそうだ。

むろん、明るさや分解能は増幅管性能にも影響されるので一概に言えないが・・・・あくまで同じ管を使った場合の話である。

まあ上図のように22、24、30が混在した写真もあるので、言うほど厳密な使い分けはされていないのかもしれない。

やはりiPhoneカメラで像を映すのは難しい

実際レンジで使ってみた感じはどうかというと、スコープの性能にもよるが、やはり13°ギリギリの倍率(4倍くらい)が一番見かけ上の解像度が高く、明るく映る。(明るすぎる場合はマニュアルゲインで下げればいい)

6~7倍でもまだまだ綺麗に見えるが、ナイトビジョン越しとはいえ入射する光は夕方レベルまで落ちているので倍率を上げるとどんどん暗くなっていき、10倍くらいまで上げるメリットはあまりない気がする。

また1kg近い重量を銃の最前部に取り付けるため、めちゃくちゃ重く射撃時は基本的に依託射撃専用になる。

サバゲーでの実用性は一切ない

PVS22自体は、民生ライフルにも良く乗っていて、223口径や308口径程度の中距離射程を想定しているのでSPRスタイルやRecceスタイルのARや308AR、ボルトアクション等々幅広く使えるし、実際何に付けても大体似合う。

とはいえ、現在のスナイパー用スコープは高倍率比化が進み、3~5倍から25~27倍程度までをカバーするものが多い。

(20倍以上は昼間陽炎のチェックとかに使うだけとも聞きます)

PVS22は3倍から10倍程度まででの倍率を視野に設計されているし、倍率も4倍程度まで上げれば視野も9°くらいになるのでそれ以下の倍率で使わないなら27や30の方が良いと思う

軍では338ラプアや300wmへの更新が進み長射程化の波もあるので、より高倍率に対応したPVS27や30への訴求力が高まるのも頷ける。

ACT in Black DTNVG (Photonis White Phosphor)

AB-Night Vision MOD-3 Bravo

ホワイトフォスファーVSグリーンフォスファー

FLIR AN/PVS27 MUNS(Mugnum Universal Night Sight)

ナイトビジョン用アイリス絞り

ACT in black ナイトビジョンアンバーフィルター

AB-Night Vision MOD-3 Bravo

ホワイトフォスファーVSグリーンフォスファー

FLIR AN/PVS27 MUNS(Mugnum Universal Night Sight)

ナイトビジョン用アイリス絞り

ACT in black ナイトビジョンアンバーフィルター

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。